清帝國台灣主要政策2:防台而非治台

本篇重點:

△因:為剷除鄭氏在台勢力

△果:派施琅出兵台灣,台灣首度納入中國福建省管理

△因:防止台灣再度成為反清勢力的基地就好

△果:實施「防台而非治台」、「原漢分離」、「劃界封山」的政策

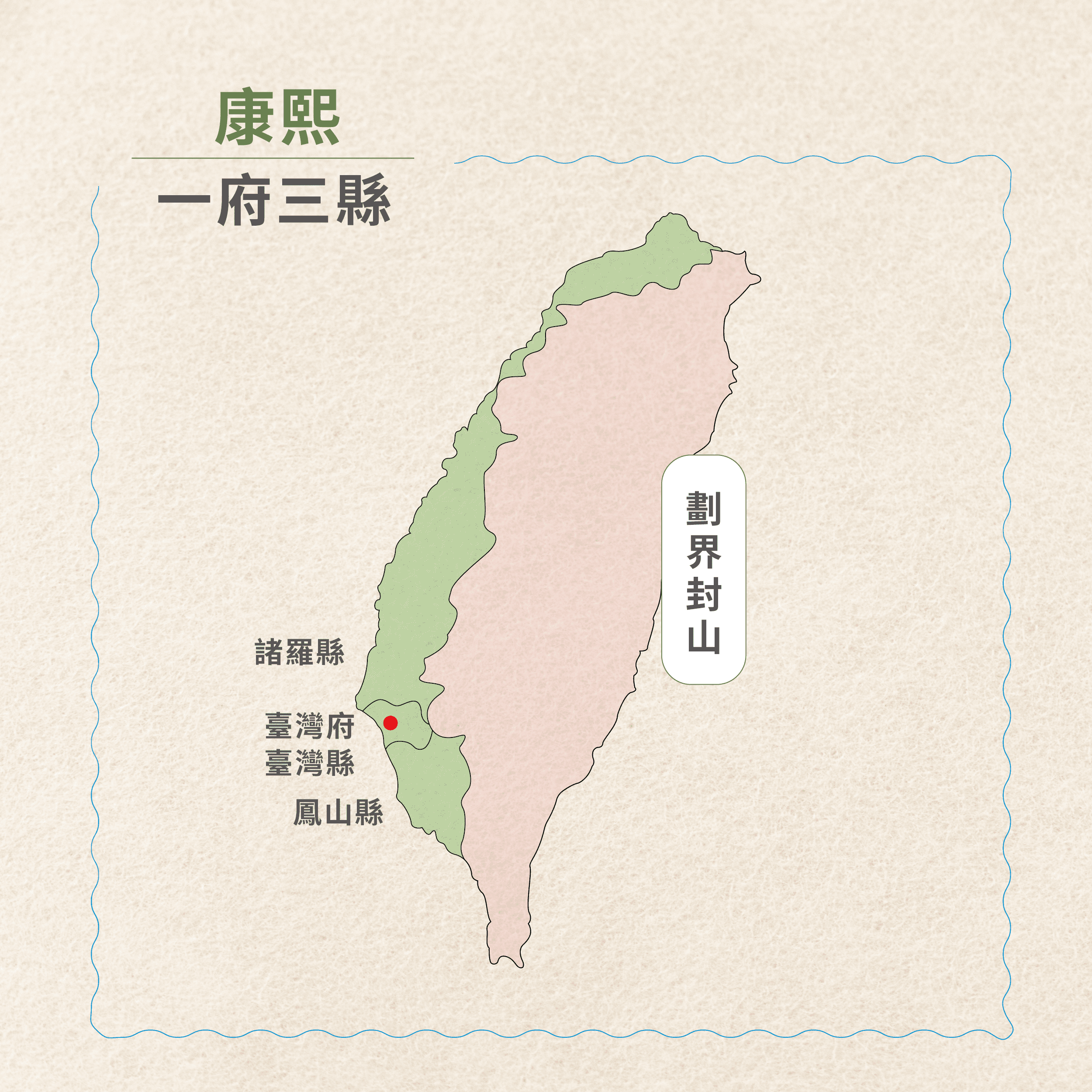

本篇地圖:康熙帝行政區圖

鄭克塽一投降,鄭成功在台勢力被迫打包回中國,過起了「被軟禁的退休生活」,對康熙帝來說,反清復明的壓力頓時一掃而空,終於能夠好好放空。

心中那塊反清復明的巨石被搬走,康熙帝的注意力自然也從台灣轉回中國,台灣嘛,與中國相比,地小人稀,連稅收都少得可憐,夠不夠支付官員薪水都很難說,導致康熙帝的心裡直犯嘀咕,台灣這塊彈丸之地,真的是不要也罷。

但這時候,拿下台灣有大功的施琅立馬跳出來,大聲說:「皇上,這事萬萬不可,還請三思啊!」

施琅是誰?他可不是一般的將軍,他的爸爸和弟弟都被鄭成功處死,一心要為家人報仇的施琅,即便已經63歲仍執意領兵與鄭氏勢力決一死戰,甚至在這場戰役中失去一隻眼睛,不難想像施琅在這場戰鬥中所展現出的決心。

為拿下台灣,施琅可說是拚了老命,結果康熙帝竟然說「不要就不要」,施琅心裡怎麼可能服氣!於是,他馬上寫了一篇超過兩千字的奏疏,名為《恭陳台灣棄留疏》,從國防、經濟、民生、未來展望等各個角度論述:「絕對不能放棄台灣!」這說得有理有據,連康熙帝也不得不重新考慮。(網路上可以找到原文)

經過朝廷長達十個月的討論,康熙帝終於下定決心,在1684年正式將台灣納入清帝國版圖,隸屬福建省之下,這可是史上第一次,台灣成為中國的一部分!

但要注意的是,康熙帝此時的政策基調是「防台而非治台」,治理態度非常消極,畢竟康熙帝從頭至尾就只在乎一件事,只要台灣別再度成為反清復明的基地就好,其他的?隨便啦!

從當時清政府劃定的行政區域也能看出,清帝國的行政資源只分配給漢人較多的台灣西南部地區,至於其他地區,他根本不打算費心管理。(特別強調:康熙帝在位時,台灣只有「局部」納入清政府管轄,真正有效管轄的地方為全台1/6,牡丹社事件後才擴大為1/3 by《少年台灣史p66》)

再來說說台灣的原住民,因為語言不通、風俗又特別,例如出草(獵人頭的風俗),康熙帝想想還是與台灣原住民保持距離,少惹麻煩!這也是「劃界封山」、「訂立番界」政策的由來,原漢分離,你過你的,我過我的,彼此互不干擾。

到了乾隆帝時代,台灣還出現了一個奇特的現象:「會移動的土牛線」。這是當時清政府為了防止漢人和原住民接觸畫出的界線,但這條線經常會隨著人口的遷移而「移動」,變得非常弔詭。然而這就是當時的社會縮影,一方面要管理人民,但另一方面又要視現況不斷地適應和調整。