清帝國台灣商業發展5:一府二鹿三艋舺(開港前)

★本篇重點:

因:對渡政策開放港口

果:郊商崛起(一府二鹿三艋舺)

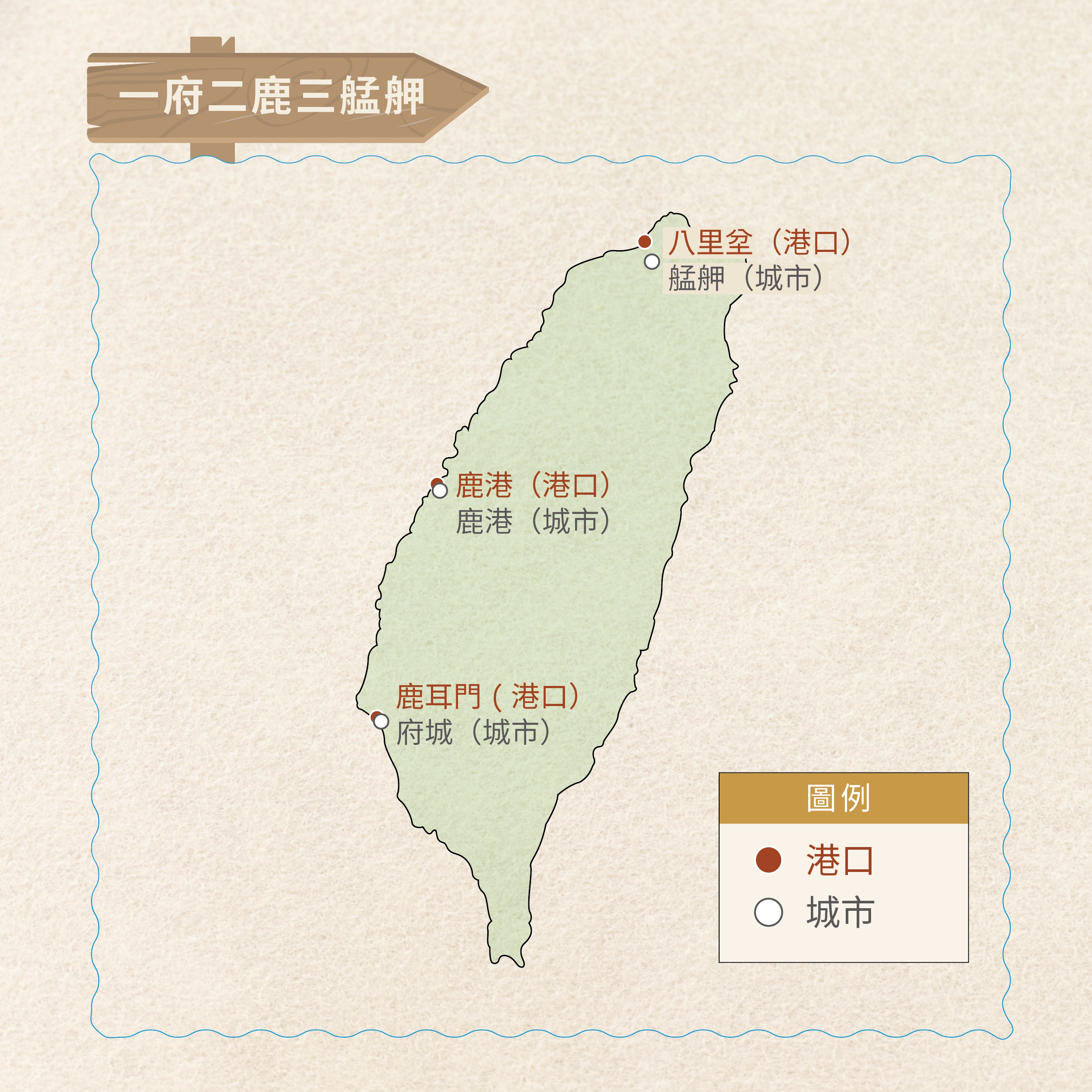

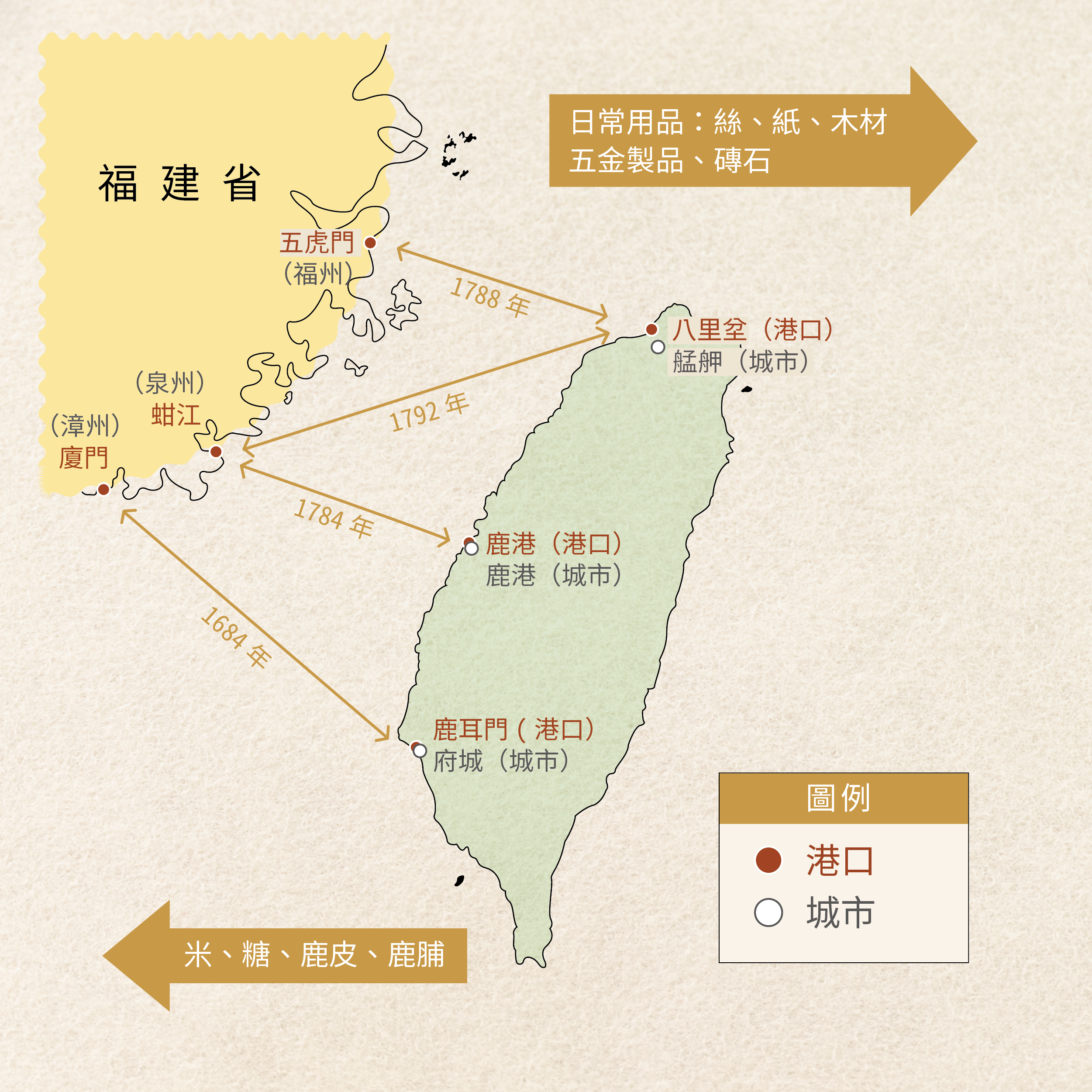

★本篇地圖:一府二鹿三艋舺

康熙帝把台灣納入福建省後,也一併解除「海禁政策」,不旦解禁,還大方開放「福建廈門」和「台南鹿耳門」的對渡貿易。

「對渡政策」的核心是:要進出口貨物,可以,但必須經過官方港口,繳稅!雖然這樣一來,台灣的國際市場確實受到了一些打擊(多繳稅嘛,成本提高),但中國市場的大門卻同時被打開,促使兩岸貿易的需求大增。於是,一群專門處理進出口生意的商業團體——「郊商」因此誕生!

郊商就像今天的商業公會,保障組織內成員利益之外,還需奉行「利不可獨專」為原則,大家約定好不要互打價格戰,有錢大家賺,而隨著買賣對象、主體的不同,郊商的名稱也有所不同,例如:「廈郊」專門負責與廈門的貿易,「布郊」則包辦布料的生意。

隨著時間的推移,郊商逐漸壟斷整個市場,掌控了所有的進出口活動,商業做大了,其他方面自然也要跟上,郊商們成立義勇軍維護社會秩序,集資造橋鋪路,為生意打開更多便利之路。

為鞏固自己的地位和影響力,郊商們還會通過捐建學校、寺廟等公共設施來回饋社會,清政府當時對台灣的治理態度比較消極,於是郊商們自然而然就成了台灣清代社會發展中最有權勢和貢獻的一群人。

郊商的經濟三巨頭:「一府二鹿三艋舺」

隨著清政府陸續開放對渡港口,「一府二鹿三艋舺」也成為郊商們聚集最多的三座城市。

台南府城(一座甜甜的城市):

作為「一府二鹿三艋舺」中的第一位,我不僅曾是全台首府(第一統治中心),在郊商界也有百年的悠久歷史。

當荷蘭人抵達台南後,他們發現這裡冬天少雨,十分適合種植甘蔗。甘蔗加工後的蔗糖,可出口到中國和日本賺取大量外匯,註定我們台南成為一座「甜甜的城市」!

原產地加工最經濟,所以荷蘭人和鄭氏政權在台南興建許多糖業加工設施,為台南糖業的蓬勃發展奠定良好基礎。

在清帝國時期,全台灣兩千六百個糖廍(糖業加工廠)中,有80%設立在台南(by開箱台灣史p104)。整座城市就像歷史老師吳怡蓉所形容的:「只要拿一根筷子,在台南市奔跑一圈,就可以獲得一隻棉花糖。」《臺南歷史地圖散步》作者之一黃微芬,在書中寫道:根據清光緒中葉的調查,全臺舊式糖廍約有 1,275 所,其中臺南就占了八成以上

隨著鹿耳門與廈門兩港口的開放,由於地利之便,糖類相關製品的流通度瞬間大增。再加上府城三郊——北郊蘇萬利(有20多間店)、南郊金永順(有30多間店)以及糖郊李勝興(有50多間店),總共一百多間店積極開拓市場,負責將台南生產的糖和其他農產品賣到中國,也將中國的絲綢、瓷器和其他手工奢侈品運回台灣出售,絡繹不絕的商船帶動整座城市的發展,積累下豐富的文化,締造台南府城輝煌的百年黃金歲月。

彰化鹿港(買到手軟的購物天堂):「作為台灣曾經的購物天堂,我鹿港可說是風光一時。八堡圳完工後,增加彰化地區的灌溉面積,為農田提供了穩定水源,大大促進了當地的稻米生產,彰化因此成為臺灣稻米的主要生產地,成為「台灣的第一糧倉」。

稻米產量充足則有利出口,1780年鹿港與泉州開放對渡貿易的政策,開啟了鹿港一連串的超音速發展,由於地理位置優越,與福建泉州之間的航程僅需兩天,是台灣與中國最短貿易距離,占盡商業先機。

以「日茂行」為首的鹿港八郊,每天都想著怎樣才能吸引更多的商人和買家,為了讓顧客不論是在酷暑天、或是下雨天都能盡情購物,於是在商店街搭建起遮棚,打造出全台獨一無二「不見天街」的購物天堂。

鹿港居民大多是從泉州移居過來生活的,因此也將原鄉的文化與風俗一併帶到鹿港,因此鹿港也有「繁華猶豫小泉州」之名。

值得一提的是,當時我們鹿港最大郊商,日茂行創辦人林振嵩,泉州勢力的代表,在清代規模最大民變林爽文事件中,與林爽文所代表的漳州勢力相互抗衡,最後也因協助平定林爽文事變有功而受到清朝廷冊封。

台北艋舺(頂下郊拚的商戰之爭):「曾經是北部商業樞紐,我們艋舺的名稱與凱達格蘭族有關。早在漢人大量移入前,原住民依傍著淡水河流域,利用獨木舟當時最普及的運輸與交通工具,發展出獨特的河道貿易生態。原住民使用的獨木舟叫“Mankah”,漢人也跟著「艋舺艋舺」地稱呼,於是這個地方逐漸以此為名。

八里坌港口開放後,使得艋舺得以直接參與和中國來往的貿易網絡,商業活動因此迎來爆炸性成長。茶葉與樟腦等高價商品主要產自北部,商船也開始從台灣南部往北部聚集。

隨著府城和鹿港的港口淤塞,艋舺逐漸成為台灣商業的重心,吸引了大量的商人和顧客。艋舺最著名的三大商幫分別是:「泉郊」(頂郊)、「北郊」和「廈郊」(下郊)。

龐大的商業利益引發了不可避免的衝突。1853年,在台北的艋舺碼頭,兩大郊商之間爆發了台灣北部有史以來最激烈的一場械鬥——頂下郊拚。泉州三邑人(頂郊)和泉州同安人(下郊)為了爭奪港口主導權打算決一死戰。

「頂郊」因為來艋舺的時間較早,人數也較多,掌控了碼頭的調渡權,並通過徵收稅金處處對「下郊」進行壓制。下郊的不滿與日俱增,秘密拜訪來自漳州的板橋林本源家族,希望借助他們的力量來扳倒頂郊,雙方矛盾日益激化,最終爆發了一場死傷慘烈的械鬥。

這場械鬥中,「下郊」的根據地(現老松國小一帶)被燒成一片灰燼,屍體堆積如山。「下郊」戰士冒死搶回城隍爺,帶著倖存的人們撤退到大稻埕重新開始生活,「頂郊」則繼續在艋舺發展。

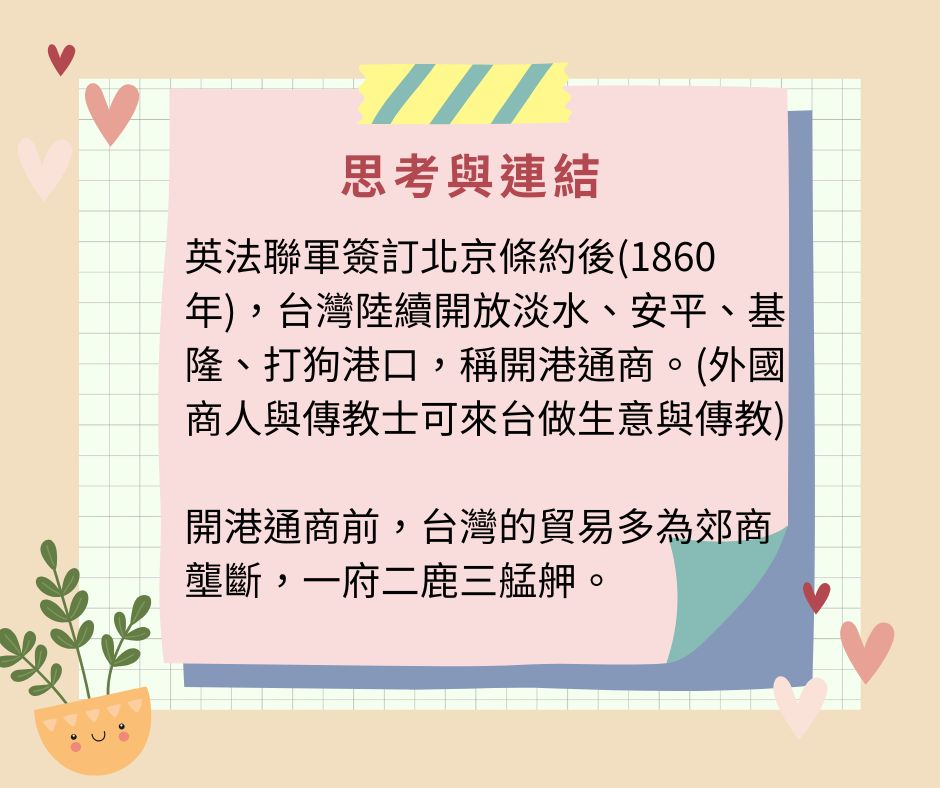

1860年台灣開港後,「下郊」因與洋人合作,搭上台灣茶熱銷全世界的風潮,商業重要性與日俱增,「頂郊」則因觀念封閉外加艋舺碼頭面臨淤積,逐漸喪失商業主導地位,大稻埕逐漸取代艋舺,成為台北最熱鬧的商業中心。

總結:對渡政策帶動商業發展

康熙帝的對渡政策,開放了兩岸的貿易,激發了郊商的誕生與發展。這些郊商不僅有效推動了台灣的經濟,也成了社會發展的中堅力量。隨著更多港口的開放,府城、鹿港和艋舺這三座城市成為商業中心,在清朝時期各自經歷了輝煌與轉變。無論是糖業的發展、購物天堂的誕生,還是河道貿易的興盛,這些都印證了政策與商業之間的緊密關聯,為台灣社會的繁榮與文化多樣性打下了深厚的基礎。