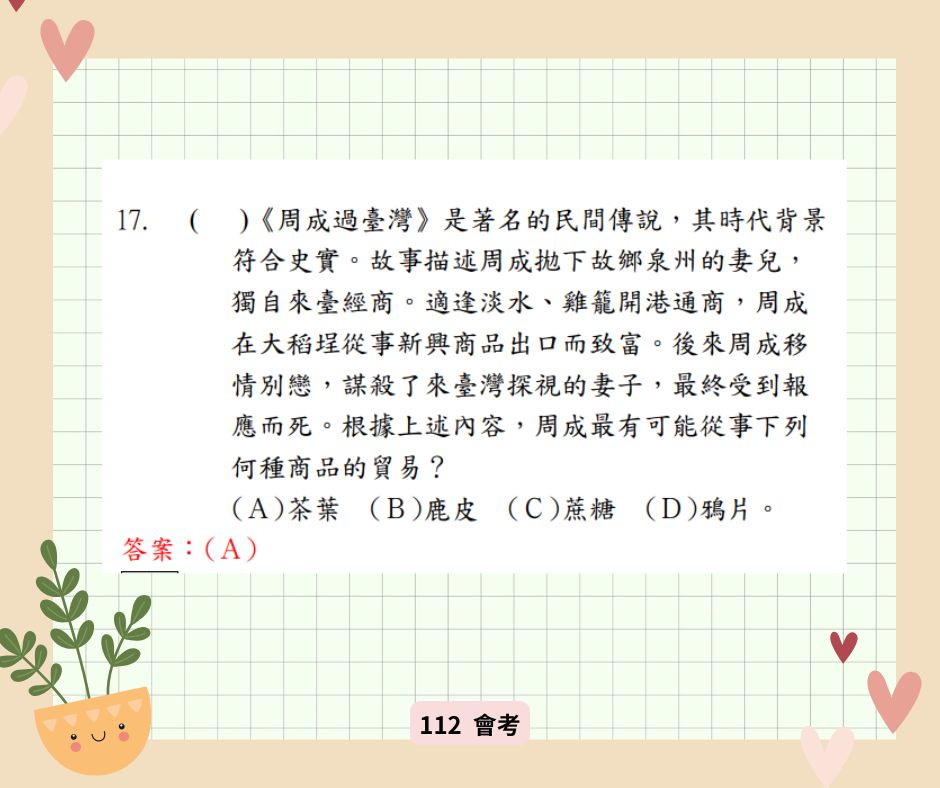

清帝國台灣商業發展7:買辦、洋行(開港後)

★本篇重點:

因:台灣開港通商

果:買辦、洋行取代郊商

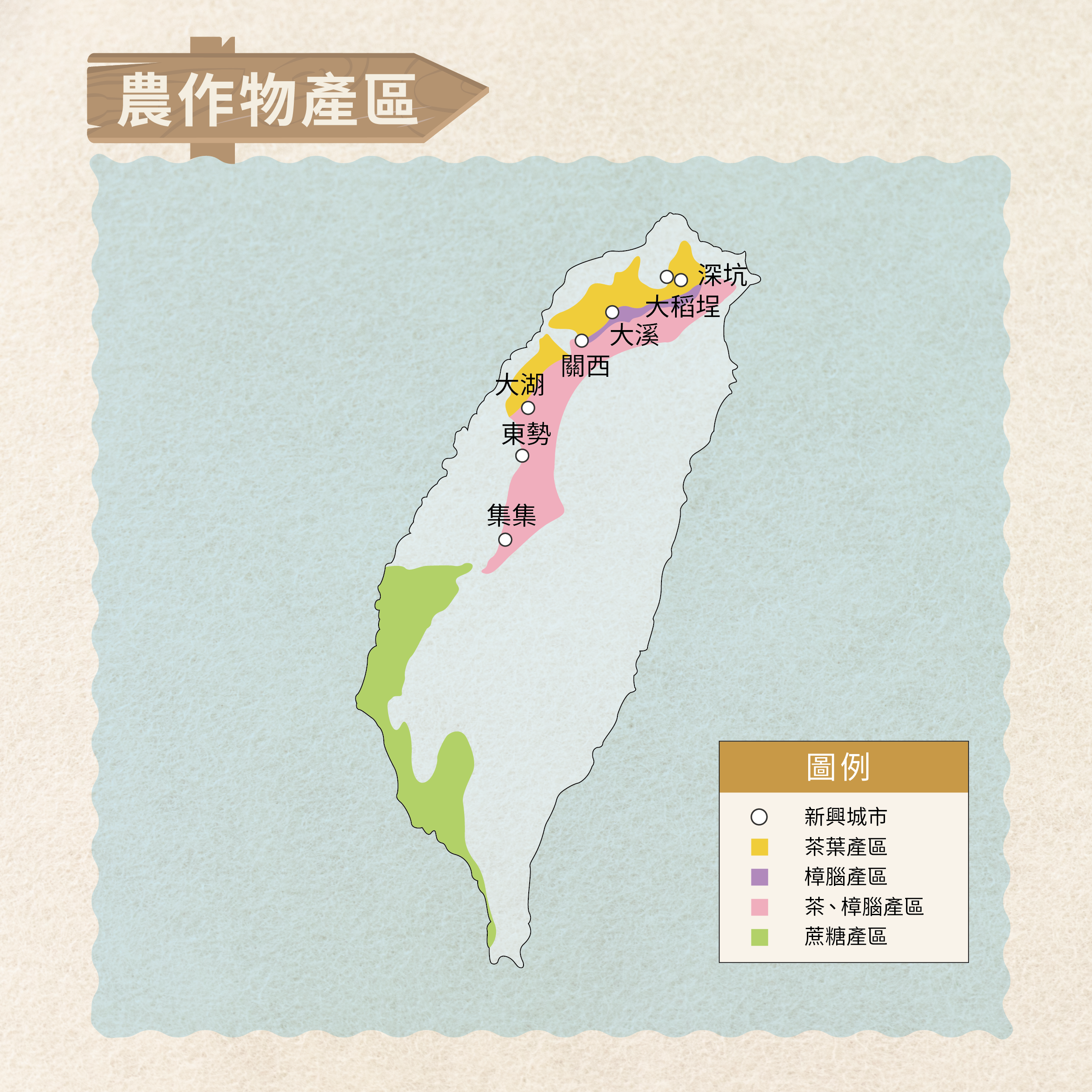

★本篇地圖:茶葉、樟腦、糖分布圖

洋行和買辦的登場

台灣開放安平、打狗、雞籠和淡水四個港口後,洋人紛紛來台灣開公司,洋人設立的公司稱作「洋行」。「洋行」的出現並非偶然,而是工業革命和帝國主義擴張的結果。(還記得英國庫存太多賣不出去,所以積極開拓國外其他市場嗎?)

營業銷售環環相扣,洋行的出現催生另一個新的行業——「買辦」。隨著外國商人在台灣的活動日益增多,語言和文化的障礙成為了商業合作的最大挑戰。此時有個角色應運而生─「買辦」,買辦不僅要精通中英文,還要熟悉商業交易流程,他們扮演外國商人與本地商人之間的橋梁,不僅促進雙邊合作,更成為推動台灣社會發展的一股新興力量。

樟腦——洋行眼中的熱賣品

洋行之所以在台灣取得巨大的商業成功,主要是依靠台灣的樟腦和茶葉。

樟腦是製作火藥的重要原料,需求量大,利潤豐厚,雖說一開始清政府壟斷了樟腦買賣,但市場需求太大,導致不少人鋌而走險,走私樟腦。1868年,英國商人必麒麟(William Alexander Pickering)因走私樟腦被捕,整批樟腦被清政府沒收,此事件引發了清朝和英國之間的軍事衝突。

最後,戰敗的清政府不僅需賠款,還開放樟腦民營化作為對英國的補償,從此打開樟腦外銷的大門,洋行靠樟腦賺取了可觀的利潤。

茶葉——洋行眼中的綠色黃金

除了樟腦之外,讓洋行瘋狂掃貨的還有台灣茶葉,怎麼說呢?因為工業革命而致富的英國人,開始流行起喝下午茶,喝茶成了身份地位的象徵。而台灣北部的氣候和土壤非常適合種茶葉,這可讓洋行們的眼前為之一亮!

為了賺錢,洋行們推動台灣茶葉的生產和出口可說不遺餘力,陶德(洋行老闆)與李春生(買辦)將台灣茶葉賣到美國市場後,「Formosa Oolong Tea」很快成為國際知名品牌,俱估算茶葉產業所僱用的勞工超過三萬人,營業額一度佔到台灣外銷總額的60%。

人口大量移入大稻埕,台大醫院、台北行天宮、台北第一家西餐廳波麗露,都因台北大稻埕而風華絕代。by(臺灣茶都巡禮 —茶的第一條文化路徑)

經濟重心「南北大搬家」

洋行的資金挹注,帶動台灣樟腦與茶葉的產業鏈,而樟腦、茶葉主要種植於台灣北部,台灣北部因此獲得發展,形成台灣的經濟重心「由南往北」移動的現象。(開港前,郊商貿易對象以中國市場為主,稻米與蔗糖為出口大宗,經濟重心位於南部)。

洋行的生意可說是做得有聲有色,規模與市場皆不可同日而語,「洋行」逐漸取代「郊商」,「買辦」也成為推動台灣社會發展中的新力量,

(按史實編的小故事,為方便理解:)

陶德(望著廣闊的茶園):李先生,從我去年開在這裡(新店木柵一帶)收購樟腦時,我就注意到這些茶樹了。

李春生:確實,陶德先生。我看到這裡的茶樹已有一定的基礎,而且台灣北部的氣候和土壤條件都非常適合種植茶葉。

陶德:雖然我來台灣從事的是樟腦與煤礦的買賣,但我認為茶葉能帶來更多的收益,看著前些日子您到福建帶回來的茶苗,讓我更想試試看了,您覺得我們如何說服農民們栽種這個新作物?

李春生(點頭):我也覺得茶葉是具備潛力的市場,倘若能解決栽種好的茶業不會賣不出去的話,我相信農民會願意試試看的。

陶德:您幫我轉達給農民,種植期間我貸款給他們,一旦茶苗種植成功,我將會買下所有茶葉,保證他們的收益,減少他們的風險。

李春生:這將大大增加他們的信心。我將協助他們從栽培到收成,確保我們能夠生產出最高品質的茶葉。

陶德:種出最高品質的茶葉遠遠不夠,以現況而言,種好的茶葉還要送到中國福州加工才能做成茶葉,衍伸太多成本,若我們能在台灣進行製茶、烘茶加工直接銷售的話,利潤會大大提升。

李春生:陶德先生說的是,若艋舺那邊仍不願意將工廠租給我們的話,或許可考慮不遠處的大稻埕,繼續發展茶葉事業。

陶德:這聽起來是一個宏偉的計畫。我們不僅將提升台灣茶的質量,還將幫助當地居民改善生活,並為全球市場提供高品質的台灣茶。(formasa oolong tea)

李春生(帶著期待的笑容):我們將一同見證這個新時代的誕生,陶德先生。讓我們攜手將台灣茶推向世界。