清帝國台灣社會現象3:偷渡、羅漢腳、民變械鬥

本篇重點:

△因:防台而非治台的政策基調

△果:漢人移民政策─渡台禁令

△因:渡台禁令

△果:特殊社會現象─偷渡者多、羅漢腳多、械鬥民變多

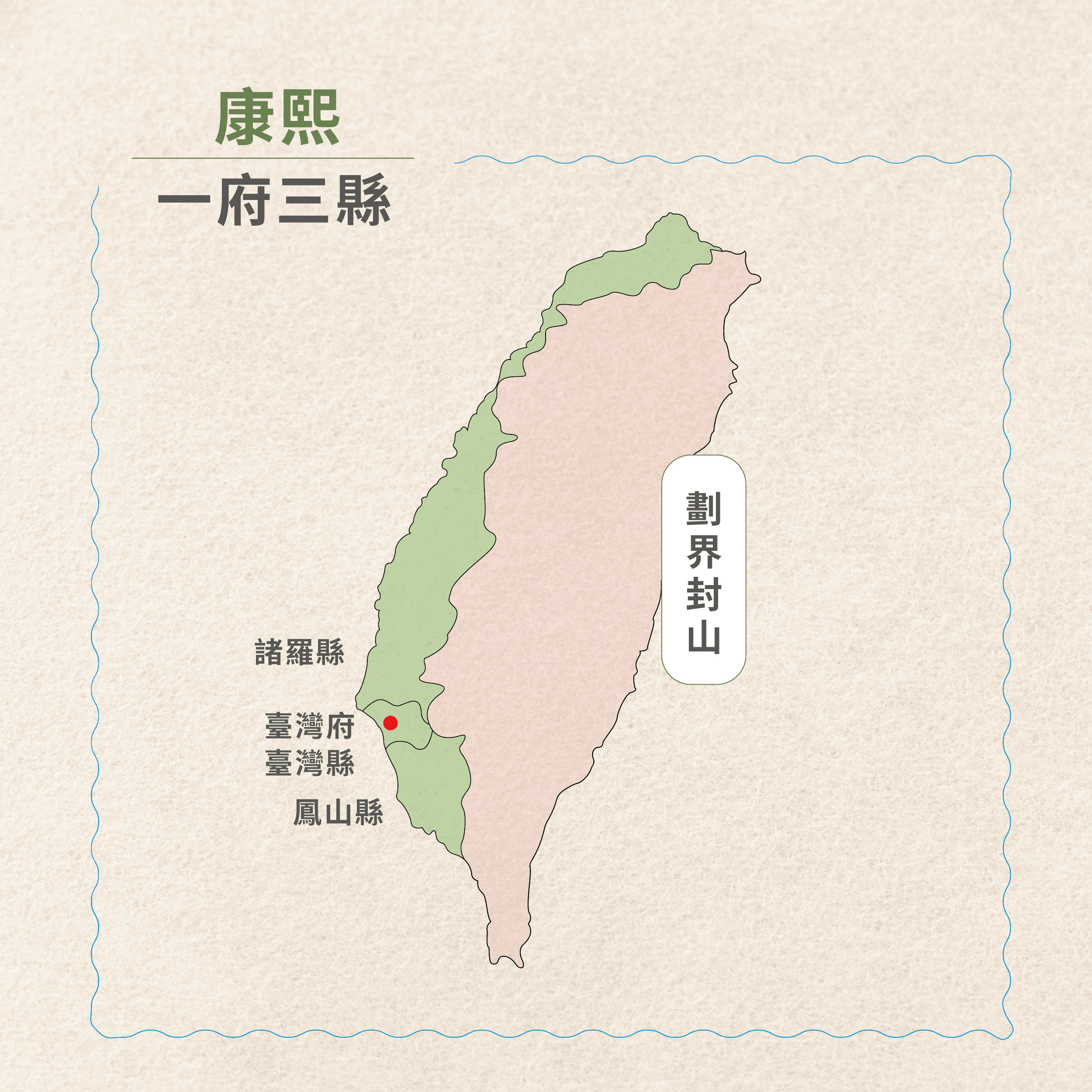

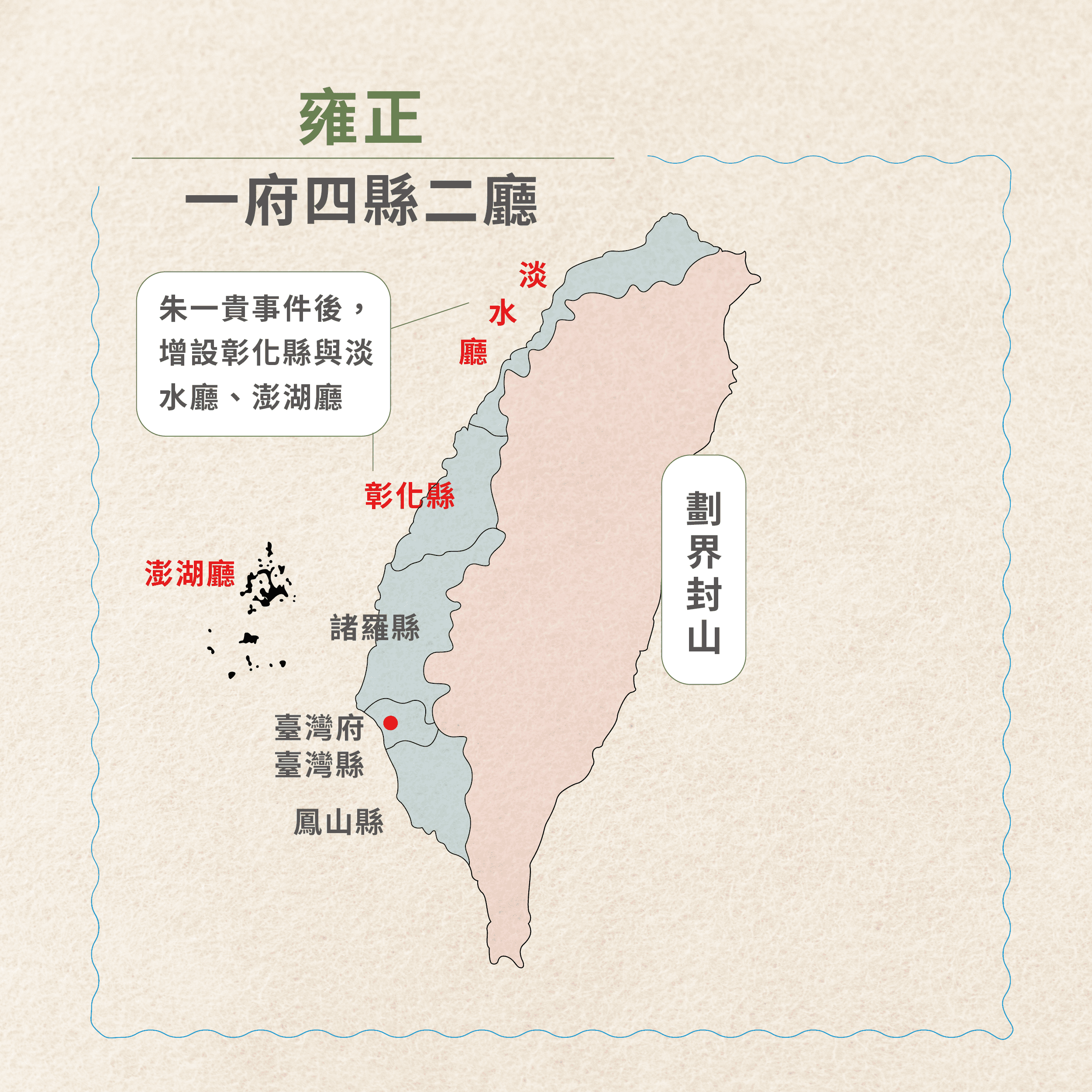

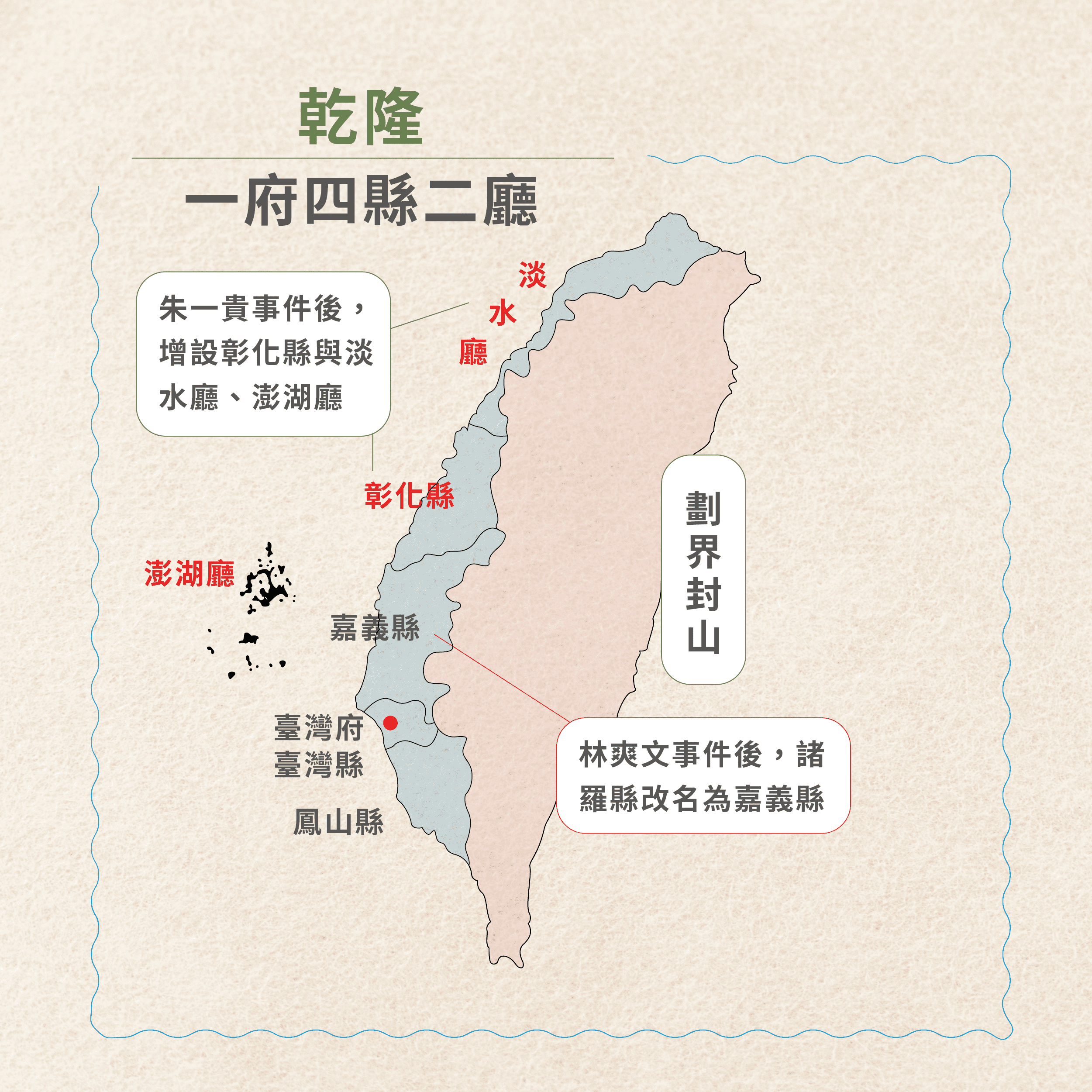

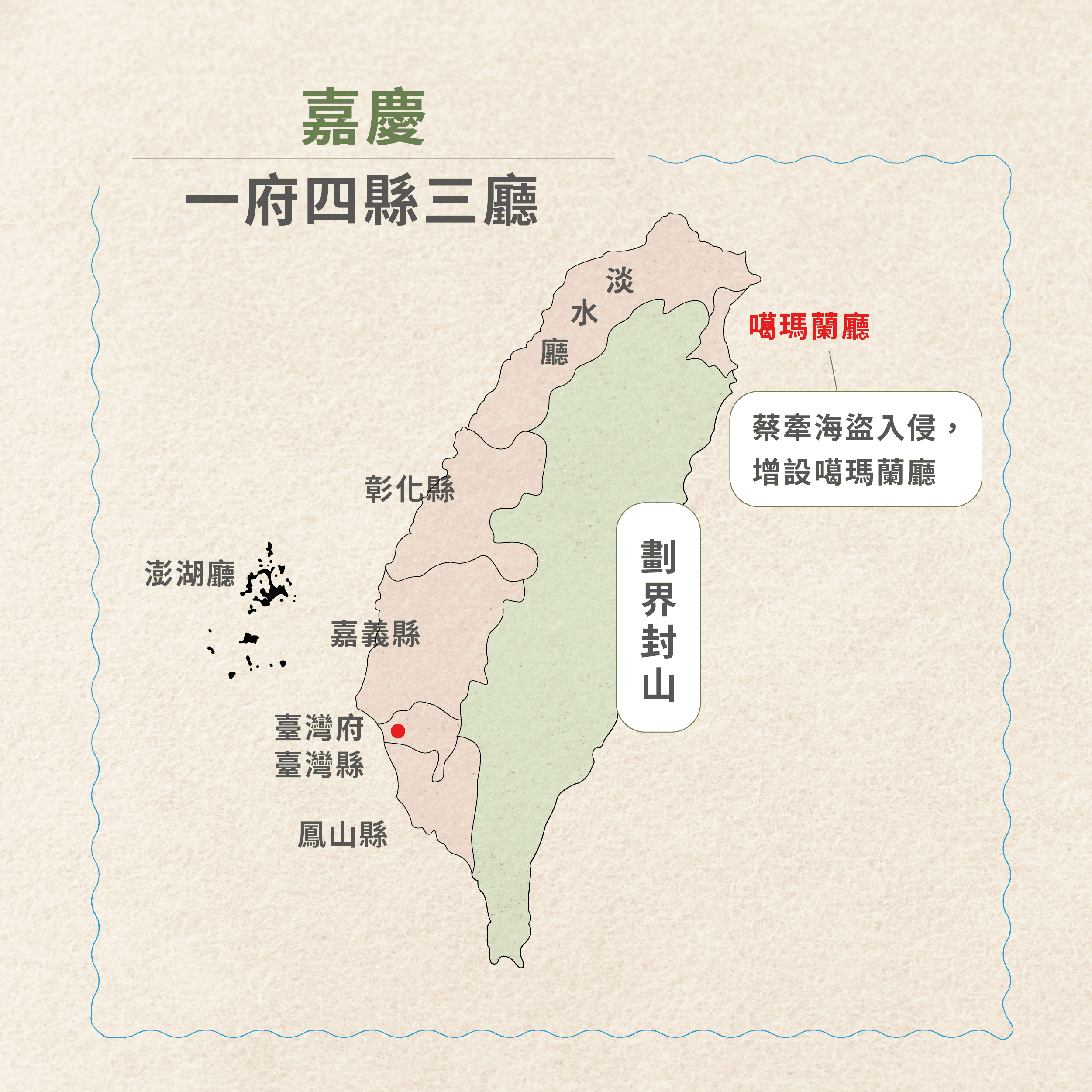

本篇地圖:康熙、雍正、乾隆行政區圖

當康熙帝的態度從「棄台」轉變為「留台」時,施琅也提出「渡台禁令」的建議,完美契合康熙帝「防台而非治台」的思路,大臣當這麼久,施琅當然明白懂得見好就收的道理,才能維持自己在康熙帝心目中的影響力。

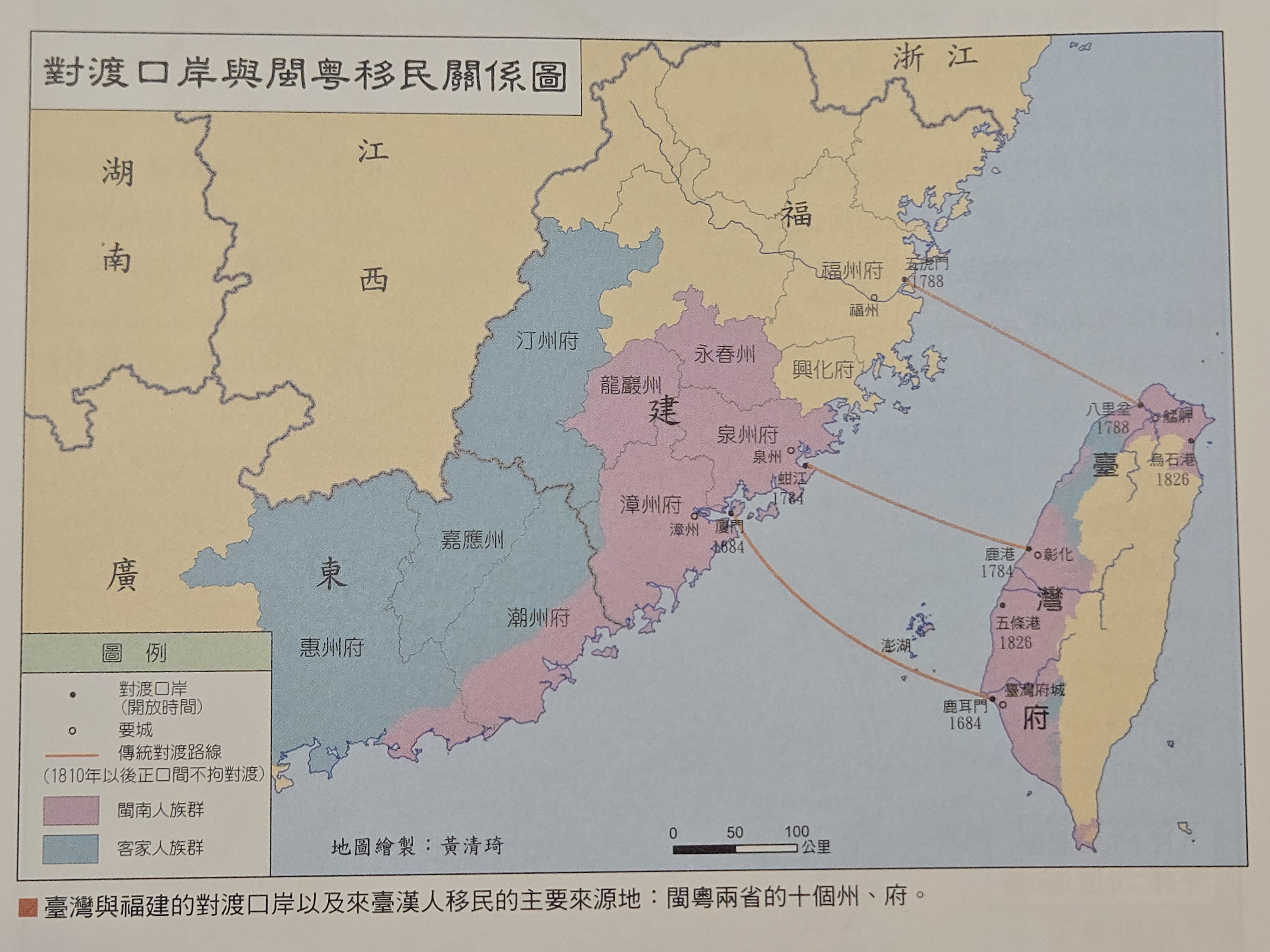

渡台禁令有三個主要政策:1. 未經官方審查不得渡台,2. 渡台不得攜帶家眷3. 禁止粵地(潮州、惠州)居民渡台。此三政策對台灣社會產生不小的影響:

★偷渡問題嚴重,死了也要渡台:

想要合法渡台,得經過「台廈兵備道」的官方審查,不僅申請程序繁瑣麻煩,代辦費用也貴得嚇人,於是不少人決定鋌而走險偷渡來台,近百人躲在密閉船艙中不說,還要度過台灣與中國之間的那條惡名昭彰的黑水溝,驚悚指數破表。

據說偷渡的成功率只有30%,「六死三留一回頭」這句老話就是這麼來的,可即便這麼危險,還是有很多人願意冒險偷渡來台,官方數據顯示,短短十個月內就抓到了25起偷渡案件,差不多有990人被抓到,平均每月就有99個人冒險偷渡,這還沒算那些沒被抓到的喔!《少年台灣史p71》

★羅漢腳滿天下,沒有黃金的單身漢:

清朝廷一方面希望吸引人民來台開墾,但一方面又不希望這些人在台灣建立起自己的家族勢力,怕讓康熙帝聯想到當初的鄭氏勢力。

不得攜帶家眷政策的潛台詞就是,你一個人來打拼,我沒意見,但帶著老婆孩子來?我有意見!若你在台灣滋事造反,那你留在中國的家人可就要倒大霉了。

單身男子太多,造成男女人口嚴重失調,大家對愛情的憧憬和對家庭的渴望瞬間高漲,才有了「一個某(妻子),卡贏三個天公祖」這樣的諺語,這條禁令雖然時嚴時鬆,有時允許攜帶家人渡台,但「羅漢腳」(單身漢)還是台灣這批移民的大宗。

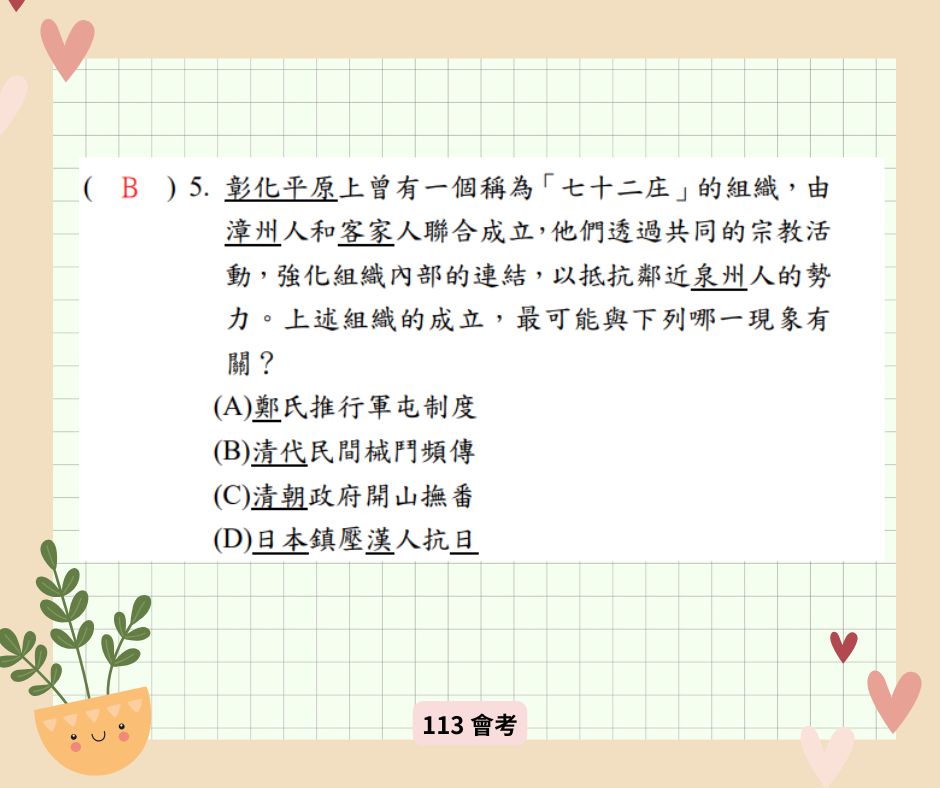

★你看我不順眼,我才看你不舒服咧:

禁止粵地(潮州、惠州)人渡台,理由是官方認定粵地海商太過猖獗,擔心粵地人來台後舊事重演,怕又讓康熙帝聯想到當初的鄭氏海商勢力。(簡言之就是順著康熙帝的毛摸就對了)

粵地人被政策排除在外,人數較少的粵地人在台灣當然更團結,間接造成與其他族群間的矛盾,閩粵、漳泉等不同族群時常互看彼此不爽,地盤、水源、資源等等,總之什麼都能成為開戰的理由,可以想像要是盧廣仲生活在清代,他會寫出的歌不會是,走啊吃早餐,而是走啊去火拼,100種火拼的生活。

★三年一小反,五年一大反:

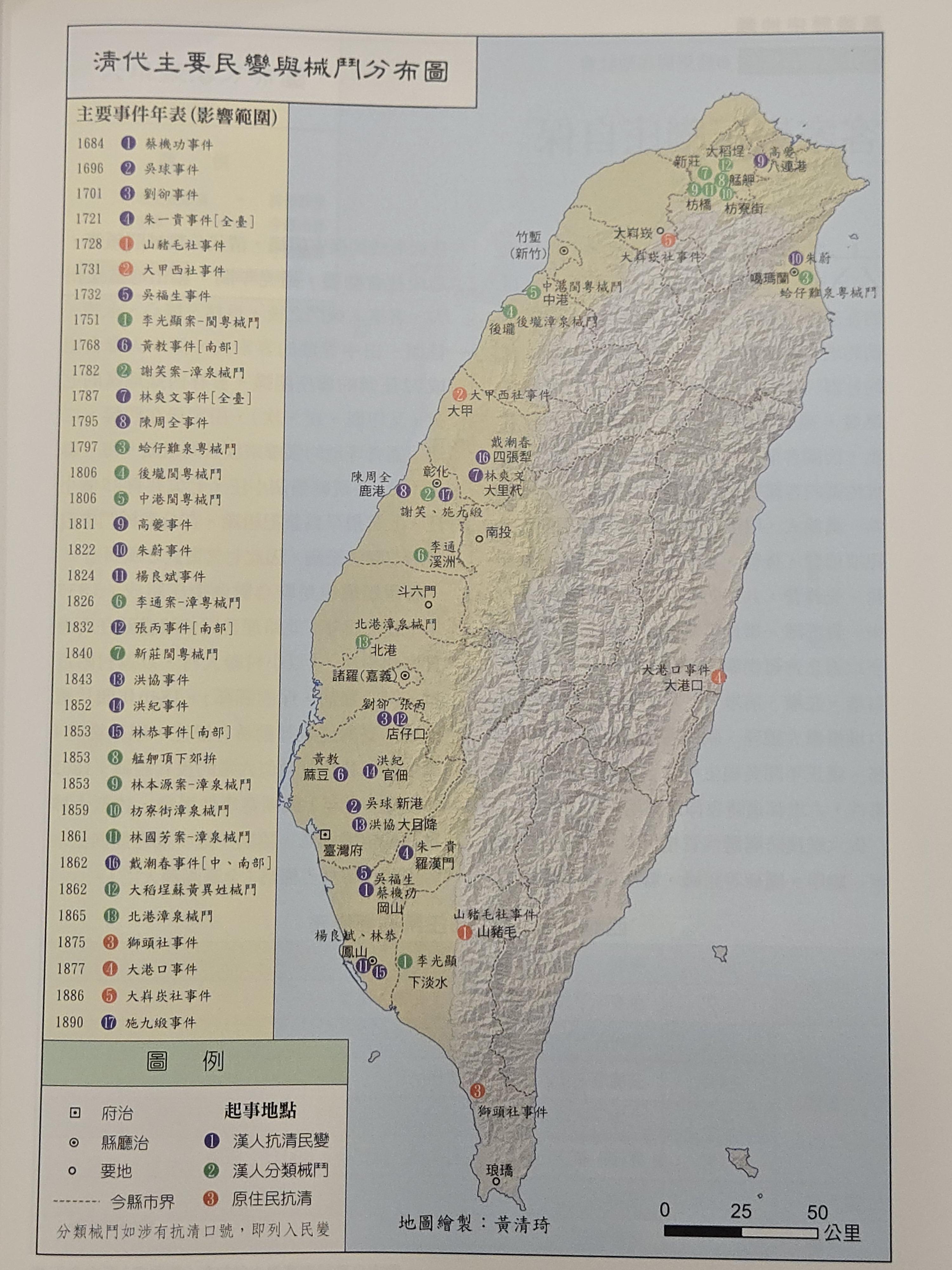

一群單身男子在異鄉打拼,互相結拜找靠山,秘密集會成了常態,像小刀會、天地會這類祕密組織在當時的台灣很普遍,他們一邊喝酒結義,一邊開墾打拼,同鄉同宗的住在附近,既是夥伴又是保護傘,碰上與其他族群要搶資源爭地盤時,這種兄弟情馬上派上用場,導致械鬥一場接一場,

閩粵械鬥、漳泉械鬥、甚至家族械鬥,搞得清代時期的台灣社會簡直就像火藥庫,動不動就炸開來。

本篇參考地圖:《台灣歷史地圖增訂版》

械鬥規模一旦擴大,最後就演變成「民變動亂」。清朝三大民變——朱一貴、林爽文和戴潮春事件,基本上都跟這些族群械鬥脫不了關係。這些事件搞得清政府頭疼不已,甚至逼得他們重新劃分台灣的行政區域,試圖控制局面。

直到1875年,在沈葆楨的建議下,渡台禁令才正式撤銷,終於允許更多合法移民進入台灣。從這一刻起,台灣迎來了全面開放的時代,建設開始蓬勃發展。