清帝國台灣社會發展9:傳教士來台(馬偕生平)

台灣的「牙醫牧師」——馬偕

踏上台灣:從陌生到熟悉的開始

1871年,加拿大基督教長老教會牧師喬治·萊斯禮·馬偕(George Leslie Mackay),帶著27歲的熱血與信仰,來到一個對他完全陌生的地方——台灣。當時,台灣並不是他的首選目的地,但他卻深信自己被一條「無形的線」引領至這片土地。隔年3月,馬偕抵達滬尾(今淡水),從此,他的一生都與台灣緊密相連。

克服語言難關,贏得台灣人心

初到台灣,馬偕遇到的第一個挑戰是語言不通。他不懂閩南語,也聽不懂當地人的話,但這並沒有讓他退縮。他從放牧的孩子那裡開始學習最基本的詞句,常常鬧出笑話,但他毫不介意,反而越挫越勇。短短半年內,他已能用閩南語流利地傳教,成功與當地人建立起深厚的信任。

信仰之路上的困難與堅持

雖然馬偕贏得了一些台灣人的認同,但當時的地方仕紳對基督教不祭祖的教義非常反感。他們放話:「有三大姓,就無基督教」,甚至百般阻撓他的傳教工作。即便如此,馬偕始終堅信愛與行動能跨越一切障礙。他用耐心與真心打動人心,逐漸贏得了更多台灣人的尊重。

一邊傳播教義,一邊救治百姓

除了傳播基督教外,馬偕更是一位「醫生」。他利用求學時掌握的醫療知識幫助台灣人改善健康,不只治療腳膿瘡,更從英國士兵在印度抗擊瘧疾的經驗中學會調製通寧水,免費提供給台灣人,緩解許多病患的痛苦。

「牙醫牧師」的傳奇故事

除此之外,馬偕還是一位讓村民敬佩的「拔牙高手」。當時,台灣缺乏牙齒保健的觀念,許多人因蛀牙忍受劇痛,但又害怕拔牙的風險。馬偕憑著他在求學時掌握的醫療知識,從英國帶來專業拔牙工具,免費幫助病患。他和學生們合力拔除了超過21,000顆牙齒,成為無數人眼中的「救命醫生」。

創辦牛津學堂:教育改變命運

馬偕在淡水創立了牛津學堂(現為淡江中學),可說是台灣第一所現代學校,這是所特別鼓勵女孩接受教育的學校,明確規定若家中未纏足的女性來就讀,通通都不用學費,為的就是讓台灣女性也能擁有學習的機會。如今,牛津學堂的建築被列為國定古蹟,是台灣教育史上的重要里程碑。(真理大學內)

清法戰爭中的挑戰與堅守

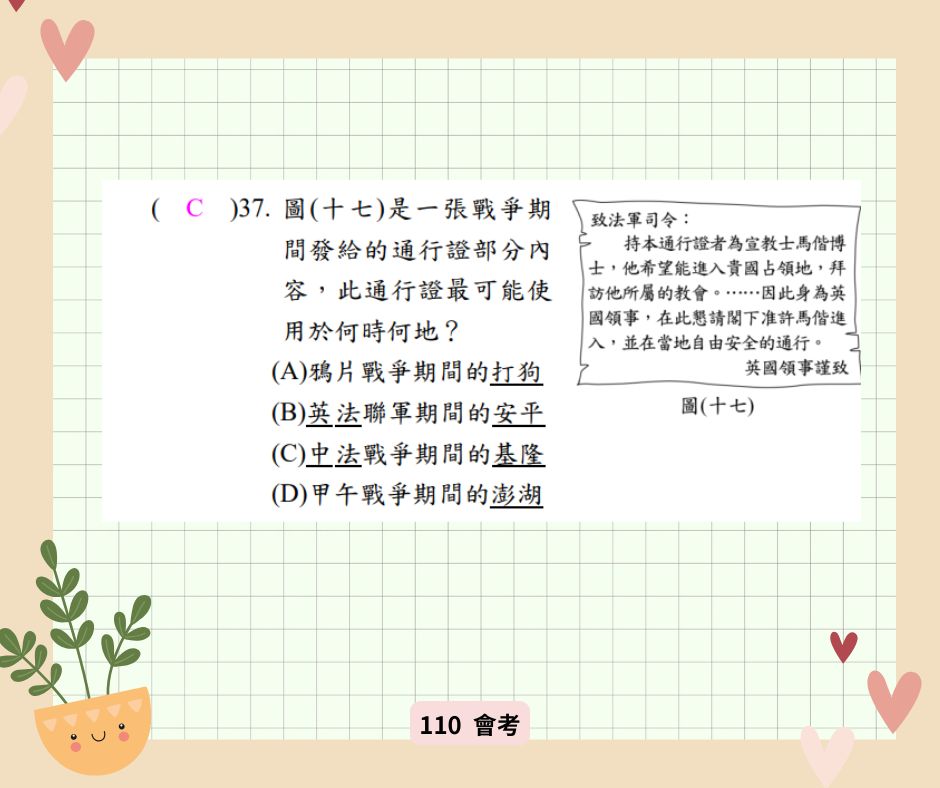

1884年清法戰爭爆發,台灣局勢動盪不安。奉慈禧之命前往台灣應戰的劉銘傳「棄基保滬」(撤守基隆而轉守淡水。)的決定,引發台灣居民的高度不滿,於是將戰爭帶來的恐懼與憤怒轉嫁到長期與洋人頻繁接觸的基督徒與教堂上。

於是,許多教堂遭到搗毀,傳教士與信徒也受到攻擊。馬偕原本計劃前往香港探望家人後,便返回台灣繼續工作,但由於法軍封鎖港口,他被迫滯留香港長達半年。渴望回到台灣的馬偕,甚至親自向英國領事館申請通行證,懇請法軍基隆總司令允許他安全返台,以便繼續服務他所摯愛的土地與人民。

一生奉獻:寧願燒盡,不願銹壞

馬偕的座右銘是「寧願燒盡,不願銹壞」,這句話也成了他一生的寫照。他燃燒自己,用信仰、知識與醫療,改變了台灣人民的生活。他引入蔬菜種子,教導農民種植新作物,讓大家的生活更加富足。

馬偕不僅是一位牧師,還是醫生、教育家與農業改良者,用愛與實踐貫串他的一生。