清帝國台灣農業發展4:四大水圳

本篇重點:

△因:墾荒政策的墾照、墾號(可傳承的土地開發公司)

△果:漢人冒險渡台開墾

△因:土地開發需要穩定水源

△果:建設水圳

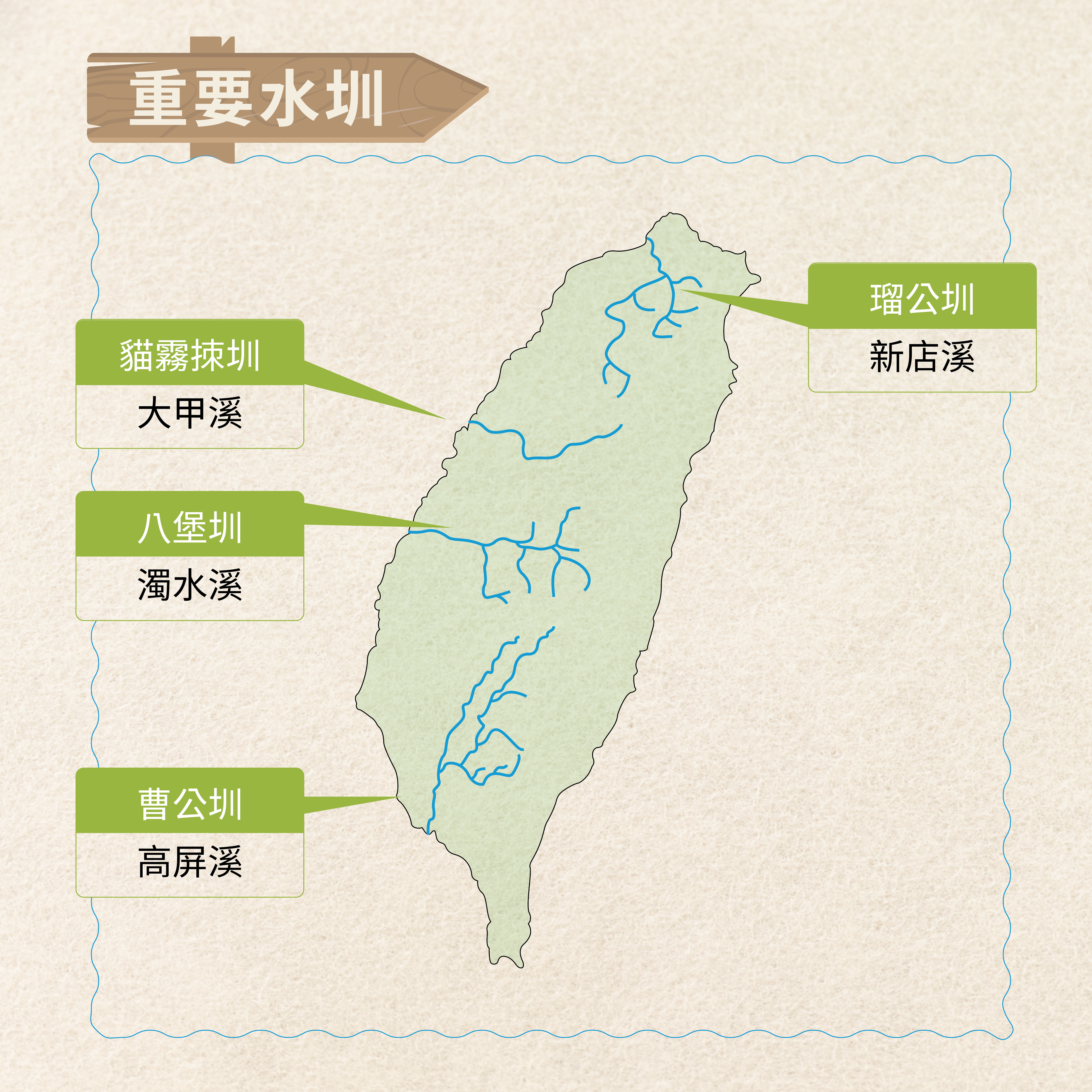

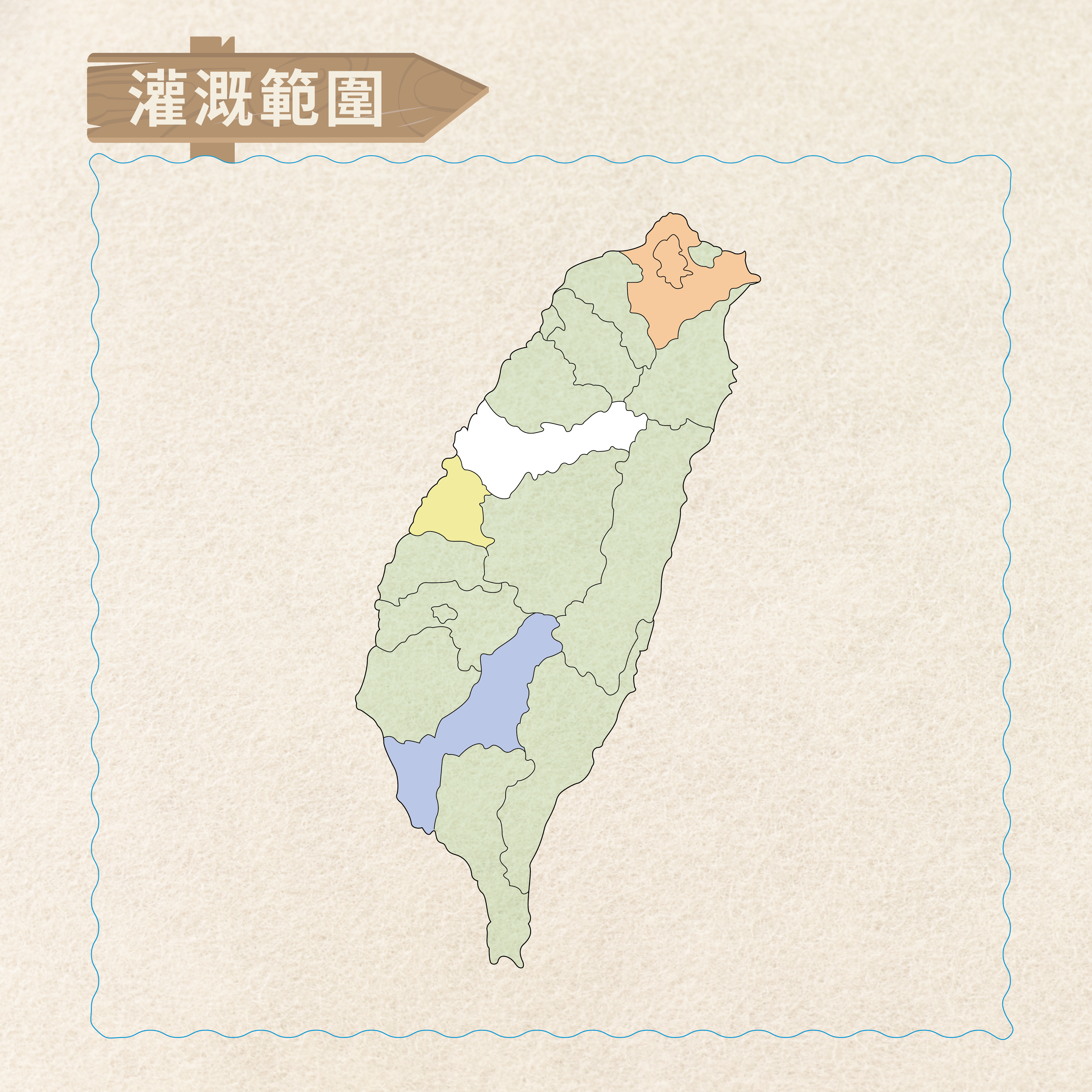

本篇地圖:台灣四大水圳

回顧一下「渡台三禁」的政策,主要目的就是為了限制大規模的移民,防止反清勢力在台滋長,從皇帝的角度,穩定政權肯定是最重要的事,經濟發展則次之。畢竟,要是皇帝的位置不保,先前宮鬥那麼辛苦,可全都白忙一場。

然而對於老百姓而言,誰當皇帝不重要,怎麼活下去才重要,所以儘管有「渡台三禁」,人們還是願意冒險前往台灣尋求生存和翻身的機會,那問題就來了,台灣這塊原本連康熙帝都想拋棄的彈丸之地,究竟能有什麼翻身機會?

★台灣富貴號即將發車,還不趕緊上車:

除了渡台三禁之外,康熙帝還推出「墾荒政策」和「對渡政策」,這兩個政策的實施,等同於給老百姓發了「致富列車」的車票,讓人們搶著上車。

清代統治初期因為戰火不斷導致荒廢的土地多,糧食短缺導致流離失所的百姓更多,難民一多就會衍伸許多社會問題,為了維持社會穩定,康熙帝的爸爸(順治帝)有「給以印信執照,永准為業」的墾荒政策,

簡單來說就是,政府發給願意開墾荒地的人民有法律效力的執照,稱作「墾照」,在符合條件的情況下,允許他們永久擁有這塊土地,取得墾照後以獨資或集資的方式組織「墾號」(開發公司)進行土地開發,

前面提到,皇帝在意的是穩住政權,「墾照」發下去不僅荒地被開發,人民定居在一個城市,有效掌控了人口和土地,「墾照」還能成為人民納稅的依據,一舉數得多開心。

而對老百姓而言,漢民族自古以來以農立國,有了這張「墾照」後,不僅土地所有權被保障了,也可讓人更放心投入人力與資本,好好地開發和經營這塊土地,更重要的是子孫可以繼承,綿延家族的長遠影響力。

★第一個超級富豪誕生「鹿港施家」:

在墾荒政策的加持下,人民往往會「沒人開發過的荒地」聚集,台灣當時才剛納入清朝版圖,所有權不明的荒地多多等於機會也多多,這就是即使來台灣要橫跨可能會喪命的黑水溝,老百姓為了翻身機會,還是願意冒生命危險的主因。

還記得當初力勸康熙帝不要放棄台灣的施琅嗎?他的家族因墾荒政策成為台灣的超級地主,後代一個個都成了包租公,租金躺著收。(如果我是施琅,我也要投留下台灣一票,是不是~好啦,拉回正題)

傳說康熙帝曾賜給施琅一匹馬,讓這匹馬在大地上跑了四天,結果馬兒跑過的所有土地都歸施家所有,這故事雖有點誇張,但也反映了施家在台灣的龐大勢力。從嘉義到高雄,施家擁有了大約7500甲的土地,光是收租都要開十間「施家租館」來管理,說施家成了台灣的超級富豪一點也不為過。(駱芬美p188被扭曲的台灣史1553-1860)

★遇水則發,水圳建設蓋起來,財源跟著滾滾而來:

開墾荒地需要穩定的水源,因此修建水圳成了當時的財富密碼,水不僅能灌溉自家的田地,還能租給小佃農,甚至有些原住民會用土地來換取水源。水圳修到哪裡,人就聚集到哪裡,經濟也跟著蓬勃發展,讓許多人賺到了人生中的第一桶金。

拿彰化八堡圳來說,這條水圳是由施琅的侄子施世榜修建的。當時,施家在彰化擁有大量的土地,施世榜決定修建八堡圳來灌溉自己的田地,但這同時也讓周圍的居民受益。因為水圳的完工,彰化成了清朝時期台灣的「第一糧倉」,成為稻米的故鄉。雖說施世榜修水圳的出發點是為了自己家的利益,但最終卻改善了當地百姓的生活,成就了彰化的繁榮。

★總結:墾荒政策背後的連鎖反應

康熙帝推行的「渡台三禁」,看似嚴格實則為了維穩;而墾荒政策則讓老百姓看到了致富希望,台灣土地成為了百姓翻身的機會,水圳建設成為了財富的密碼,形成人們冒險渡海的最大誘因。